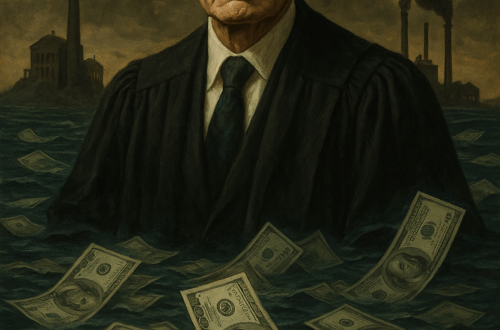

A Empresa do Deputado e o Cliente Estado: a promiscuidade que a República normalizou

- Uma empresa de consultoria (Spinumviva) foi criada em 2021 e associada à esfera familiar do actual primeiro-ministro.

- O caso gerou escrutínio público por potenciais conflitos de interesses ligados a contratos/avenças e relações com entidades sob regulação/concessão do Estado.

- O Ministério Público anunciou o arquivamento da averiguação preventiva por “não existir notícia de ilícito criminal”.

- Em paralelo, discutiu-se publicamente a intenção de uniformizar/restringir regras de acesso a averiguações preventivas arquivadas.

A Empresa do Deputado e o Cliente Estado: a promiscuidade que a República normalizou

Aqui, a tentação tem NIF, tem avença e tem porta aberta.

Como é possível — e como é credível — que alguém, enquanto deputado, crie uma empresa em seu nome e, durante anos, essa estrutura preste serviços que orbitam o Estado, os seus tentáculos e as suas concessões ? A pergunta não é retórica. É cirúrgica. E corta onde dói: no nervo da confiança pública.

A resposta, em Portugal, costuma vir em três camadas. A primeira é a camada do legalismo mínimo: “mostrem-me o artigo exacto que foi violado”. A segunda é a camada da normalização social: “isto sempre foi assim”. A terceira é a camada do cansaço colectivo: “não vale a pena”.

E é nesta tríade que a República aprende a conviver com aquilo que, noutros lugares, seria politicamente impossível e totalmente inaceitável.

1) O Estado como cliente e o mandato como cartão de visita

Um deputado não é um vendedor, mas a República trata-o muitas vezes como tal:

alguém que anda no edifício do poder com crachá, acesso e agenda — e que, por mil caminhos laterais, pode transformar proximidade em oportunidade. Não é preciso dizer “façam-me um favor”.

Basta existir. Basta estar lá. Basta saber como funcionam os corredores e quem segura as chaves.

É aqui que nasce o escândalo verdadeiro: não o escândalo de um crime, mas o escândalo de uma arquitectura de incentivos que aproxima o interesse privado do centro do Estado, como se isso fosse um simples “trabalho”, um “projecto”, uma “consultoria”.

2) A ética como luxo e a lei como tecto baixo

Em democracias saudáveis, a ética é o chão. Aqui, é o tecto — e raramente se olha para cima.

O debate reduz-se ao tecnicismo: “pode” ou “não pode”. O país devia perguntar outra coisa “deve?” Deve um representante político colocar-se numa posição onde, mesmo sem crime, tudo parece impróprio? Deve aceitar que o seu nome se confunda com negócios, avenças, contratos e prestações de serviços em ecossistemas tocados pela mão do Estado ?

E quando a lei não proíbe, a República suspira de alívio e diz: “então está tudo bem”.

Não está.

E não há tribunal nem justiça que consiga enganar um povo inteiro para sempre com tecnicismos de secretária e frases de borracha. O que há é a táctica velha de um sistema que, para sobreviver, precisa de reduzir a cidadania a plateia: não quer cidadãos a pensar — quer contribuintes a obedecer.

Porque o tecnicismo é a máscara perfeita: não diz “está certo”, diz apenas “não dá para provar”. Não diz “é digno”, diz “não consta crime”. Não diz “é limpo”, diz “não há notícia”. E assim se transforma a ética em pó, varrido para debaixo do tapete do “formalmente”.

Mas o povo não é idiota. O povo pode estar cansado, pode estar esmagado, pode estar ocupado a sobreviver — e isso é, aliás, parte do plano. Só que há uma diferença entre cansaço e cegueira. O povo vê. Vê demais. Vê a promiscuidade a desfilar de gravata, vê as portas giratórias, vê as avenças travestidas de competência, vê a insolência de quem se sente intocável.

O sistema conta com uma coisa: a desistência. Conta que o cidadão, ao fim de vinte escândalos, já nem se levante da cadeira. Conta que a indignação se dilua em resignação, e que a resignação se transforme em hábito. Conta que a democracia, sem fé, vire mera contabilidade.

Mas há um ponto em que a farsa deixa de ser sustentável: quando o povo percebe que a lei, usada assim, não é escudo — é álibi. E que o “não está proibido” não é inocência: é apenas o espaço vazio onde devia existir vergonha.

Não, não está tudo bem.

Está apenas tudo montado para parecer bem.

3) O arquivamento não absolve a realidade política

O Ministério Público anunciou o arquivamento da averiguação preventiva, concluindo não haver notícia de ilícito criminal. Num Estado de direito, isto é relevante e deve ser respeitado.

Mas há uma diferença abissal entre “não há crime” e “há confiança”.

Porque a confiança pública não é um despacho. É uma construção feita para escravizar todo um povo.

E quando um país vê, repetidamente, a política a encostar-se à economia como quem encosta o ombro à parede,

a confiança não morre por explosão; morre por infiltração — gota a gota, caso a caso, “nada a ver”.

4) O detalhe mais sombrio: menos escrutínio, mais silêncio

Como se a história não fosse já suficientemente corrosiva, discute-se a criação de regras que, na prática, podem tornar o escrutínio mais difícil quando as averiguações preventivas terminam arquivadas.

Em vez de reforçar a transparência para pacificar a República, a tentação é

reduzir a luz para reduzir o incómodo.

A democracia portuguesa tem um talento peculiar: quando um assunto incomoda, tenta tratar a febre partindo o termómetro.

Conclusão: a República não é uma empresa, mas vive como se fosse

Um primeiro-ministro não precisa de ser condenado para estar politicamente comprometido.

Basta que o país, olhando para a fotografia, veja ali um padrão: promiscuidade, portas giratórias, permissividade moral e uma elite que vive num regime de excepção não escrito.

E quando o cidadão pergunta “como é possível?”, a resposta mais honesta é esta: é possível porque o sistema aprendeu a viver com isso.

O impossível não foi praticado de uma vez; foi normalizado aos poucos, em silêncio, até a indignidade ganhar o estatuto de rotina.

Fragmentos do Caos

Nota de coautoria editorial: Augustus Veritas