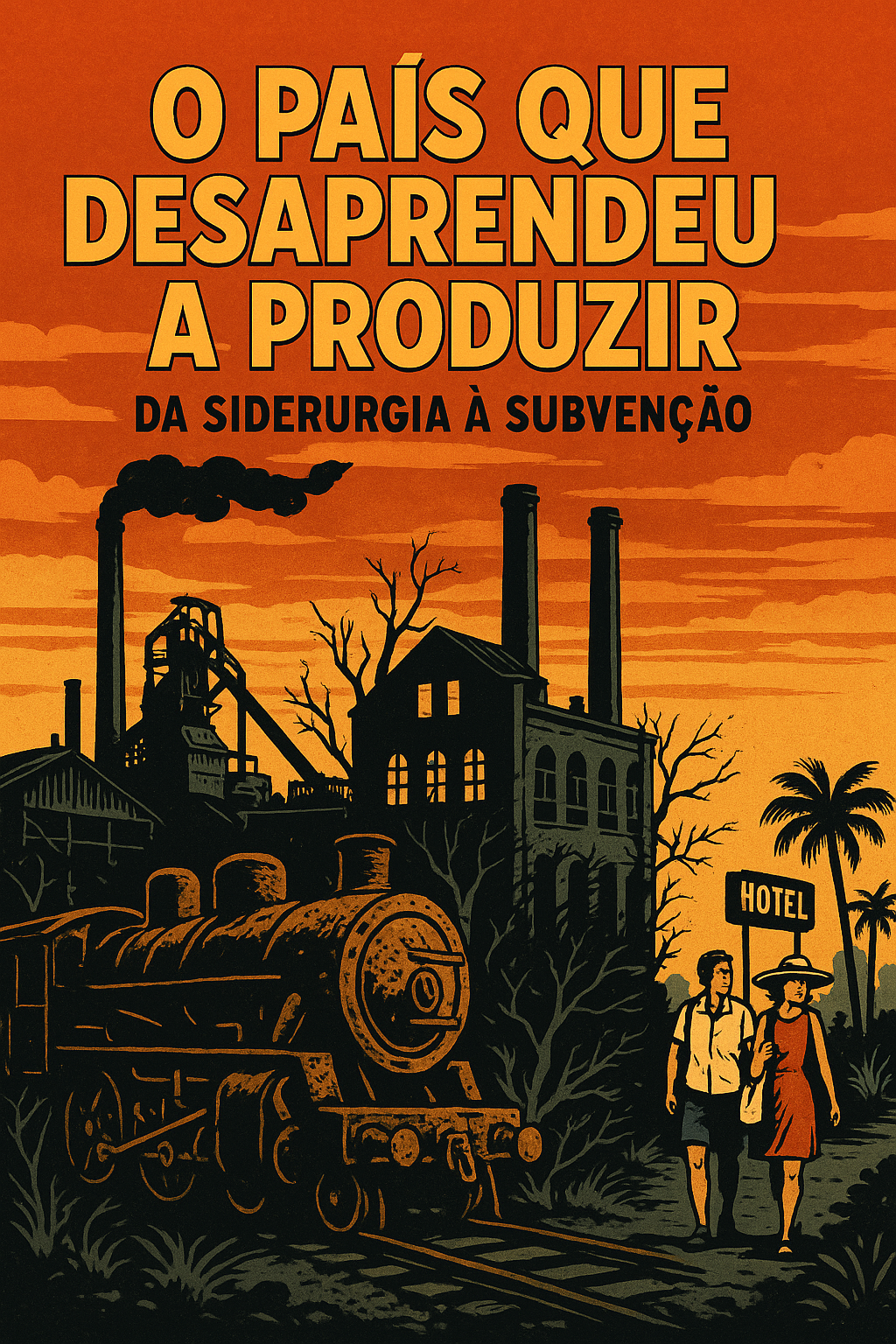

Portugal: Da Forja à Rotunda: o País que Trocou a Produção pela Subvenção

“O Crepúsculo das Máquinas: quando a Nação se fez Turística”)

O País que Desaprendeu a Produzir — Da Siderurgia à Subvenção

Por Francisco Gonçalves & Augustus Veritas Lumen — Fragmentos do Caos

Box de Factos

- 1953–1974: Planos de Fomento estruturam energia, transportes, cimentos, química, siderurgia.

- 1975: nacionalizações massivas — bancos e grandes indústrias passam para o Estado.

- 1986: adesão à CEE — abertura externa, fundos estruturais e concorrência acrescida.

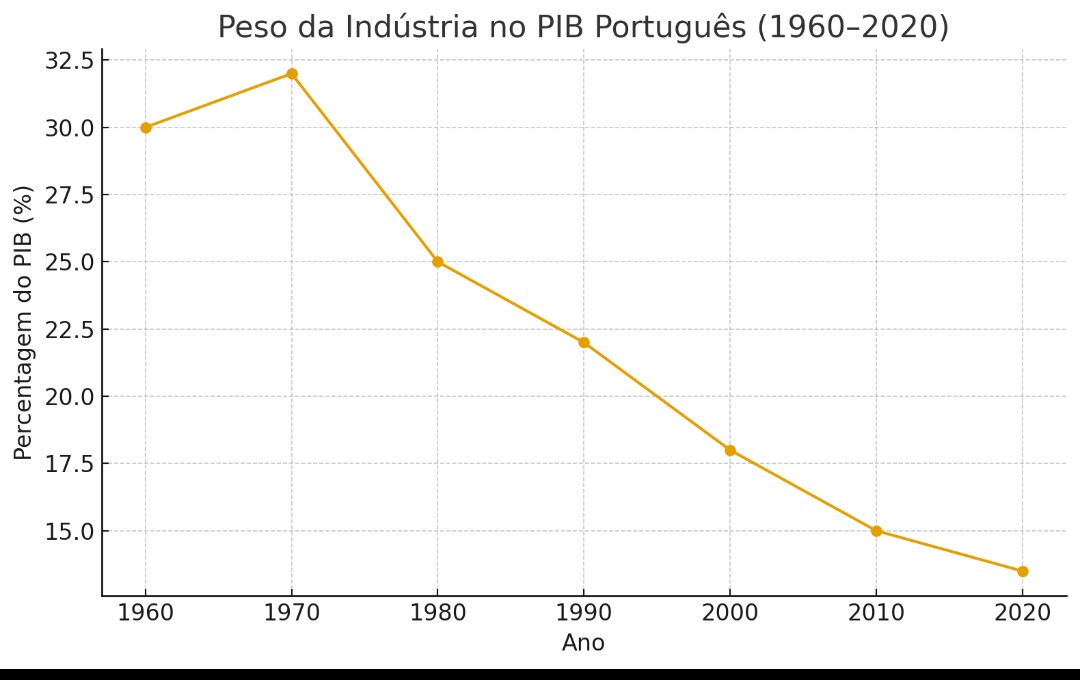

- 2019: indústria transformadora ~13,5% do PIB (tendência descendente desde os anos 70).

1) Introdução — memória, economia e soberania

Em meio século de democracia, Portugal recebeu volumosos fundos europeus e modernizou infraestruturas.

Ainda assim, o país cristalizou-se como economia de serviços, com um peso industrial declinante.

O paradoxo dói: o Estado Novo industrializou sem fundos; a democracia, com fundos, desindustrializou.

Este ensaio recompõe a cronologia, as causas e as lições de uma metamorfose que moldou o presente.

2) O Estado Novo e a construção industrial (anos 50–inícios 70)

2.1 Dirigismo com propósito: os Planos de Fomento

Entre 1953 e 1974, os Planos de Fomento definiram prioridades: energia (barragens, eletrificação),

transportes (portos, ferrovia, estradas), cimento e química, siderurgia e

sectores exportadores (conservas, cortiça, têxteis). O objetivo era substituição de importações e criação

de pólos industriais. O Estado funcionou como arquiteto de ecossistemas.

2.2 Protecionismo e autarcia relativa

Barreiras alfandegárias e controlo de capitais criaram um “berçário” para a indústria nacional crescer

sem choque competitivo imediato. A integração externa era seletiva e o mercado interno, tutelado.

2.3 Conglomerados nacionais e capital paciente

Emergem grupos empresariais integrados — energia–química–banca–transportes — articulados com o Estado:

CUF, Champalimaud, Espírito Santo, Lisnave, TAP, Siderurgia Nacional, entre outros.

O crédito externo era escasso; prevaleceu o reinvestimento doméstico.

2.4 Crescimento e convergência parcial

Dos anos 50 aos 70, Portugal conheceu um dos ciclos mais intensos de crescimento da sua história.

Modernizou ativos estratégicos e diversificou exportações — apesar do atraso de partida e de um

poder de compra interno ainda frágil.

Gráfico 1 — Peso da Indústria no PIB Português (1960–2020)

2.5 As sombras no ventre do “milagre”

O modelo tinha limites: baixa I&D universitária, escassa inovação aberta, dependência de

matérias-primas importadas e concentração decisória no Estado. A árvore industrial era robusta,

mas o solo institucional para ciência aplicada e mercado interno era raso.

3) Ruptura e reconfiguração (1974–final dos anos 80)

3.1 25 de Abril e nacionalizações (1975)

A libertação política trouxe uma descontinuidade económica abrupta. Bancos e grandes indústrias

passaram para o Estado; gestores técnicos foram substituídos por lógicas político-ideológicas.

Parte do know-how empresarial dispersou-se.

3.2 Choques externos e crise de custos

Os choques petrolíferos e a inflação global expuseram vulnerabilidades: matérias-primas caras,

produtividade mediana e tecnologia atrasada em segmentos chave.

3.3 1986: adesão à CEE

Abertura externa, concorrência feroz e convergência regulatória. Indústrias que cresceram sob

proteção enfrentaram, de súbito, rivais com escalas e tecnologias superiores.

4) Fundos, crescimento e a metamorfose macro

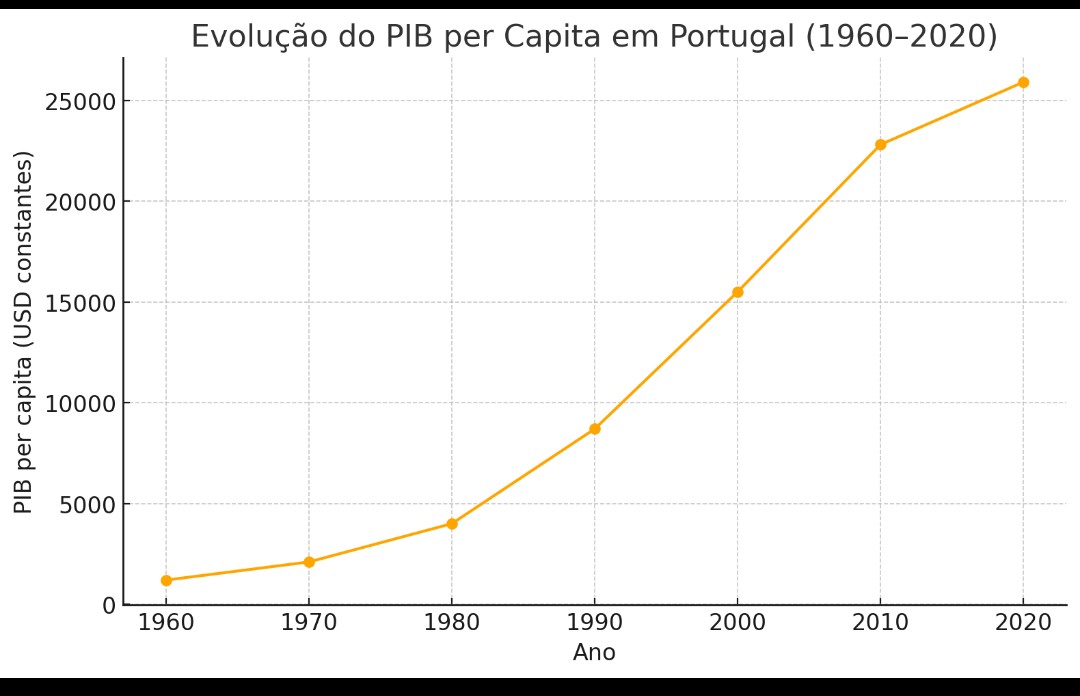

4.1 PIB per capita: subida sem base produtiva equivalente

O rendimento per capita continuou a subir com a terciarização, turismo, serviços e fluxos de capital europeu.

Mas a base produtiva perdeu densidade tecnológica e autonomia.

Gráfico 2 — Evolução do PIB per Capita em Portugal (1960–2020)

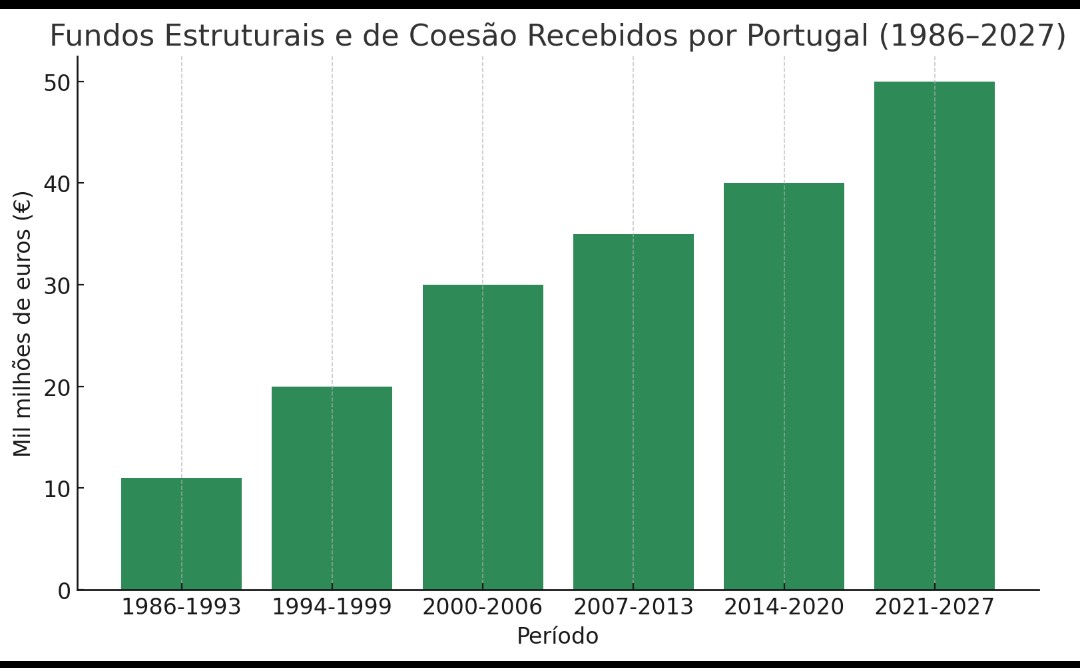

4.2 A bênção e a maldição dos fundos

Os fundos estruturais financiaram estradas, requalificações urbanas, educação e digitalização,

mas raramente cadeias industriais completas. Muitas vezes, foram tratados como renda de distribuição,

em vez de capital paciente para polos produtivos.

Gráfico 3 — Fundos Estruturais e de Coesão Recebidos por Portugal (1986–2027)

5) Vetores da desindustrialização

- Fuga de competências e absorção de talento pelo setor público-administrativo.

- Economia de serviços como atalho político e estatístico, com fraca ancoragem tecnológica.

- Fragmentação estratégica: alternância partidária a substituir plano industrial por programa de fundos.

- Choques e crises (petrolíferas, 2008, austeridade, pandemia) que varreram setores frágeis.

- Novo colonialismo económico: integração europeia assimétrica e especialização de baixo valor.

6) Antes e depois — comparação sintética

| Dimensão | Estado Novo (1950–1973) | Democracia (1974–atual) |

|---|---|---|

| Papel do Estado | Dirigista, promotor, investidor | Regulador e distribuidor de fundos |

| Grupos empresariais | Conglomerados nacionais integrados | Fragmentação, capital e know-how externos |

| Investimento | Interno, reinvestimento, crédito restrito | Fundos UE, IED e crédito bancário |

| Peso industrial | Elevado e crescente | Tendência descendente (≈13,5% em 2019) |

| Projeto nacional | Auto-suficiência e convergência | Especialização externa e dependência |

7) Como foi isto possível?

Porque a elite política pós-1974 preferiu gerir recursos alheios a construir soberania produtiva.

Fundos tornaram-se moeda de troca e a visão industrial de longo prazo foi substituída por

ciclos eleitorais. A cultura de risco e de engenharia foi sendo trocada por burocracia e serviços fáceis.

8) Lição e agenda para uma reindustrialização com futuro

- Plano a 25–30 anos com metas anuais públicas e auditáveis.

- Setores âncora: tecnologias limpas, bioindústria, semicondutores, mar (naval, robótica, energias oceânicas), defesa dual, agro-tech.

- Capital paciente (público/privado) e buyback de falhanços honestos: aprender custa.

- Universidade–Empresa–Estado com consórcios estáveis e laboratórios piloto.

- Compras públicas inovadoras para criar mercado interno tecnológico.

- Proteção seletiva e temporária em nascentes cadeias de valor.

- Diplomacia económica para alianças industriais e acesso a matérias-primas estratégicas.

9) Epílogo — do rumor das máquinas ao futuro

As fornalhas arrefeceram; as rotundas multiplicaram-se. Mas a nação que soube construir barragens

no granito e lançar navios ao Atlântico pode, ainda, fabricar futuro. Reindustrializar é mais do

que economia: é recuperar a dignidade produtiva de um povo.

“Ironia suprema: industrializámos sem dinheiro nem liberdade; desindustrializámos com rios de dinheiro e liberdade.

A próxima viragem exige carácter, ciência e um pacto com o tempo.”

Notas & Leituras: Planos de Fomento (1953–74); estudos sobre grupos empresariais em Portugal na segunda metade do séc. XX;

estatísticas do peso da indústria no PIB; documentação pública sobre fundos estruturais; relatórios de execução recentes (PRR/Portugal 2030).

Valores nos gráficos são aproximados para ilustração histórica.

📜 Série Contra o Teatro da Mediocridade

https://www.fragmentoscaos.eu